こんにちは、minoruです。

スプラトゥーン3のプレイ動画をYoutubeなんかで見ていると、実況者の人が敵を1人倒した事を「1枚やった!」という感じで表現する事がすごく多い事に気づきます。

これはスプラトゥーンシリーズに限らず、TPSやFPSなどの撃ち合いシューティングゲームで結構広く使われているようなんですが、なんで枚数なのでしょうか?スプラトゥーンシリーズの登場人物はイカなので、イカは1杯2杯が正しいのですがねー。

将棋から転じた説

日本に将棋の原型が伝わったのは平安時代と言われていて、その時から将棋の駒は「1枚2枚」と数えられています。

この事から兵隊や駒・人員の事を枚数で呼ぶようになったとしても不思議はありません。

スポーツからの転用説

野球でも「うちにはピッチャーが3枚いる」という感じで人数を枚数で表現する事があるようですし、昔から野球で人を枚で呼んでいたのであれば、それが比較的歴史の浅いシューティングゲームにも使われ始めた可能性もありますね。

野球では一番良いピッチャーの事を「エース」と言いますが、これはトランプのAを指しますし、有力選手の事を「お前は最後の切り札だ」みたいな表現もあります。

ライバルに対して「最後のカードを切ってきたな」みたいな表現もあったり、意外とスポーツの指揮官と言うのはカードゲームに寄せた表現を昔からして来ました。

それがFPSゲームにも転用されて、敵の切り札を1枚倒したぞ!的な表現が自然に広まった可能性もあると言えるでしょう。

ストラックアウト説

もしかしたら1発の弾で敵を貫通させて2人倒した事を誰かが「2枚抜き」と言い始め、それが定着して、今では何でもかんでも人数を枚数で呼ぶようになったという可能性も捨てきれません。

じゃあ、そもそも最初の「2枚抜き」は一体何が発端なのか?と思いますよね。

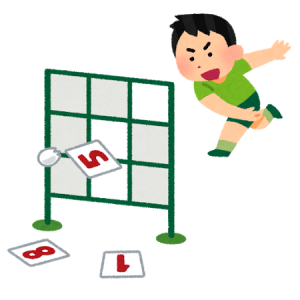

その昔TV番組で、ストラックアウトというコーナーがありました。ボールを投げて9つの数字の書かれたパネルを射抜く投球コントロールを競うゲームです。

このゲームは初期の頃は上記のイラストのようにそれぞれの枠が仕切られていましたが、最終的には1球で複数枚が射抜けるように改良されていきました。それを番組内では「2枚抜き」と言ってたんです。

おそらくこのストラックアウトの1球で2枚のパネルを射抜く事に例えて、FPSやTPSで1発の攻撃で2人倒す事や、ほぼ同時のタイミングで2人倒す事を「2枚抜き」と表現しはじめたのではないでしょうか。

これが段々「枚」がひとり歩きして、人数イコール枚数で呼ぶようになったわけです。…というのがこの説です。

勘違い説

ゲーム実況で「一名やった!」と報告した事を岡山県民や大分県民の視聴者が「一枚やった!」と勘違いし、自分が配信する時に「一枚やった」を使い出した説。

岡山県や大分県では言葉が崩れる訛りがあり、「いちまい」は「いちめー」となる。つまり一名と一枚に音としての違いが無くなってしまうのです。

そうした言語の地域差によって発生した可能性の説。

言い間違い説

その昔2ちゃんねるで自分の事を「漏れ」と表現する文化があったのですが、これは元々「俺も俺も」と書くべきところを「俺漏れも」と書いた人がいて、その間違いを面白がった人たちが一人称を「漏れ」と書くようになって広がりました。

それと同様に元々は「一名倒した」などと普通に報告しあっていたのが、誰かが焦って「一枚倒した」と言い間違えたのを、仲間が面白がってわざと「枚」を使い始めた説もあります。

ちなみに海外では?

英語圏には日本語で言う「枚数の単位」にあたる助数詞がなく、

"I got one!"(1人倒した!)

"One down!"(1人ダウン)

"Two left!"(残り2人)

みたいな感じで報告するようです。つまり、この人数を枚数で表現するのは日本語独自の文化だと言えるでしょう。